���������-��45��

�������Ϸ���� �� �� �� �ɿ������·�ҳ���������ϵ� Enter ���ɻص�����Ŀ¼ҳ���������Ϸ���� �� �ɻص���ҳ������

��������δ�Ķ��ꣿ������ǩ�ѱ��´μ����Ķ���

��������үү����ֻ��������һ�º��ۿ����ʵ�ļ��˵�����������룬Ҳ��������ȫû��ϵ�����ϸ������ʣ��ȳ�����������ô������

������������û֨����ֻ�ѱ�үү�Ĺ�����ֻ���б���ţ�����ԶԶ��Χ���ܼ���Ȧ�ӡ�Ŭ���������������ڰ������ƿڴ����վ��Զһ�㣡���ǵ�����ģ�Ҫ��Тñ�Ӵ��Dz�����

�������롣3

��������������վ��˩���������£��ӻ�������һ���ƣ�ɫ��ͭ���ӣ��ǣǣǴ�����������ʮ��������Ա����˩������Զ��ϯ�����ܳ������������Լ�����ȥ����Щ�������������������������������������������ǿе�¶��һƬƬ��ɫ�����ɡ�����ʮ���������Ա����������������㾫��������һ��ϸ�ε�������һ֧���ڼ��ϵ��ձ���ǹ�������Ӻ��ĸ��ߴ�ĺ��Ӳ�����ǹ�������ϵ���һ֧�����컨�ۻ���ǹ������������ȥ��ӵ��һ����ųɴ����������·�ݶӣ�Ⱥ����ݵط��������ӣ��ߵߵ�С���ţ�����������ֱͨīˮ�Ӵ��ŵ���·��ȥ�������ϵĸ�ɫ��ë�ڳ����в����У����������������һ������͵����⣬������Ա����ĥ���ںڹ��������������н����Ծ���š�����������һƥ��׳��С������������ǰ�ߣ�һ�������������������������ƽ̹�ĺ�ɫ�����ϣ���һ��Ũ�ܻ��ǵ�����һ��Ʈ��Զ��ȥ��

�����������������ӡ����ɷ���ǵ�˾ʦүվ��һ���ߵ��ϣ����ų�ǻ���������ְ��ӡ�����

��������һȺ���º�ñ���Ĵ����ֺ���ӵ���ð����һ����������ӵ������·�ߵĴ�����¥�ӡ�¥����ľ���έϯ���ɣ�Լ�������ߵ����ӡ�����������Ⱥ���������Ǵ��˷��W��ȥ��̤��һ����ľ�壬�߶����µ������Լ��ĸ�λ��

��������˾ʦү��һɤ�ӣ����𡪡���

�����������ȡ�����������������������ֵ���Ⱥ��ƴ����ǰ����һ�������Ӷ��ӵ���������뿴��Ȧ��Ĺ⾰����ߵ���Ⱥ��ͷһ��ӿ�����������Ĵ�����¥�ӱ�����֨ӴӴ���죬ҡҡ�������������ŵ÷������У�˩��·����ľ�ϵ�ţ��¿Ҳ�����ô�������

��������үүǫ����˵�����Ϻڣ���ô�죿��

�����������۸����е������������Ѷ�������������

����������ʮ����ֳִ�ǹ��������ԱҲ��ӵ���ð����һ����������Ȧ��������Ŵ�ǹ����ǹͲ�ӡ�ǹ����ͱ�ŵ�������������ǰ������Ⱥ��ӵ���ڴ������IJ�֪�м���ǧ�ˡ���ʮ�������Ա�۵ÿ��°�ĭҲ�赲��סӿ�������˳���

�������������ͳ�ϻǹ��������շ���һǹ�������ź�ѻѻ����ͷ����һǹ�������Ա��Ҳ�������žž�غ��ҿ���ǹ��ǹ��һ�죬����ǰ����˵�ͷ��������ȥ�������ǰ�����˺����Ϳ��������ǰ�����м����ͻȻ�����������˶��еĺ�ɫ����ı������ȷ��ڵصĺ��Ӽ��������������������¥�������ڵ��㵹�ˣ�¥����Ĵ����������ٶ�������Ĩ�ǵؽ��ţ������˶�������ֵļ���뱻�ҵ��˵ļ�г�Ϊ���ӵĴ����������ĺ�Х��һͷ�����˷����ë¿������������̶�����Ų��Ӿ���ͷ���������˫��ͭ��һ�����������ſ��������⡣���ⳡɧ���У�������ʮ�����������б������������º��м���ë¿�ͻ�ţ��ʬ�����������ɢ���������������

���������������Ա�ǵĵ�ѹ�£���Ⱥ����ƽ��������������Ů����Ȧ��ĺ���ŵأ�����������¥���ϵ��DZ������Ĵ���������������������������á���һ�����֪���������ĵ�Ⱥ�ڳ�����⣬վ��ͨ������Ĺ��Ѩ��·���ϵȺ��������̡��������ò���������������������������ر��ۡ�

�����������긦����˾ʦү��վ�ϸߵʣ�������С�֡�����

�����������������״�����������Ա��һ������ɫ��С��̧������С����һ��ߣ����Σ���������ͷ��Ľǣ��ּ�������һ��Ѫ����������ӡ�

��������˾ʦү����������λ������

�����ÿ���txt������

����������ĸ���߹��ң���λ������λ�������Ҽ�֤������λ�����ǹ��������λ������ר�Ź�����ʱ֤�����������ݵģ���ȷ�ƺ��ǡ�����������������ǰ�ߵ�캱�����䣬����֤�������̵���λ��ϯ�������ջ��ˣ���ʱ���Ƶ���λī��δ�ɣ����������������������Ա���������λ����д�ţ��������ئ�����������ճ�ʱ���л����إ������¾�����ʱ���л�������ܶ������λ�˾�����������ռ��ԭ������з�����������ʮ�ж����ڰ���ɽ֮��īˮ��֮����

�����������̵��������������߰���ӣ����Ʈ�ݣ������ԱС�������ذ�����������С���Ȼ���˵����ԣ�����������

��������˾ʦү���������֡�����

���������ڴ����ֵĹĴ��У���ʮ�ĸ�������Ա���Ƕ������ɫ���������ϰ�������ӵĴ���̧�˹�������ǰ����һ��������СͷĿ������һ��ͭ�࣬�ó������Ľ��࣬��ʮ�ĸ�̧���ӵĽ�̤���������������Ƶ����š���Ⱥ��ԭ�е�����������ͣ�ˣ�ֻ�д������Ǵ�����Щ���ӵ��ӻ��ڰ��������ţ��������˺��ӵ�Ů�˾����ؿ��ţ������R�R�ؽ��ţ�����Ŀ��ת���ؿ����Ǽ�������һ���Ĵ��ֻ����ƶ�������һ������Ŀ�������Ⱥ�Ͽ�ת����ѹ������������а����˵�˼�����һ��ת����

��������үү���˱���Χʼ����һֻ�����������Ӭ���ھ����������������үү�˿������������ź�Ѫ��ȥ��үү���ֺ��������;���������Χ��үү��ͷ��ŭ�ط�������������ôǿ�ҵĺ�����үү����һ���ư�������⽴������Ҳ�������������Լ����˱۴������������ʹ��

�����������ֲ���ΡΡ��ͣ�������̵Ĺײ�ǰ�ߣ���������ӵĺ�гɫ�ʡ��R�����R�����R����������Ľ������ĵ����죬������үү�Է���ȥ����������IJ������ƵĻ��䡣

��������үүɱ������ʱ�귽ʮ���꣬��������Ĵ����˵���ʮһ�귵�ظ��ܶ����������ɥ����˾���Ը��ӷ�����ʱ���Ѿ��������˼伲�࣬�ܹ�����ڿ�ɨ��ֵ����裬������ǣ����罡Գ���Ѿ߱��˴����˵Ļ������ʣ���֪���Ը��ӷ��IJ����ף��������¡�үү������һ�Ŷ������ڽ��س��뺲�ּҰ����Ƶij��衣үү������ֻɧ�ҵ������ҵ���Ӭ�ӣ��������ᶣ��үү����մѪ�İײ��ϣ�һ�ߴ�������������ĭ��һ����������ʳ���̵�Ѫ����û�е�Ҳ��б�ŵĴ�����¥������Ƴ��ҵĽ�ƣ�ɫ�������Ŵ����ֹĵ���Ƥ��һ���������ӣ���ˮ�����������������Dz����ϣ����Ⱥ���ȿڵ��±�Ե�ϣ�������ͨ������������ͭ���ܵ��������Ĵ����ֵĿ�ˮ��������ո����Žż⣬�ɸ�����ֻ�۾�����Ĺ������Ƶ��¹�һ��������Ȧ��Ļ��˺�ֽ�ˡ����ϲ��õ��Ļ��ͷ�������˼�롣���������鱻����������������������ߣ������������Ϻ�ɫ������һ��һ����һ����ŭ���̶���һ��������ͷIJʺ���ʹ�ࡣ��������һ�����ġ�����ϥ�ǵİײ�Т���ӣ�����һ���Ұ�ɫ����ӣ�һ���������Тñ����ס��������˰����Դ�����Ⱥ��ӷ����ĺ�������̹ײ��ϵĽ���ζ�����dz�һ�ɶ��dz�����Ѭ�ø������Ų��ȡ���ճ�����壬����ȴ����ӿ��һ����һ����������Ӵ��������������������������кͷ����Ľ����У��Ӱ��һ����͵Ŀ�����Ⱥ�У�����һֻֻԲ������۾����������Щ�����İ�ɫ˿���������һ�������ġ��������±�˪���źš����̵Ĺײ�һʱ�������ޱȣ��߰�����İ����ǰ�ߺ�͵�ſ����ʽ�Լ��ǵ��а���������б�ŵĹ��ף���ʹ��������ij�־��Ļ��������Ը����ܸо���������ͻȻ����ź�Ƿվ������������ѻѻ����Ⱥ���˹�ȥ���ڹײ��ڸ�����ʶ�������Ű����Ϳ�������Χ�ں��ͺ�ש��ĩ�е����̵��Ź�������չ���ڸ�����ǰ������������īˮ�ӱߣ�үү�Ö��ͷ��ѿ���̵����̵ķ�Ĺ����һ�ÿ�Ž�������˵ĸ������Ӱdz�����¶����������������������ʱ���龰�����ظ����ڸ�����ǰ��������������������������ͨ��ĸ�������ʱ�龰һ�������������̴�����Ѩ����ӱ���������ݣ�ո�µġ��þ�����ֵ�������̱��ܻ�����ů�Ĵ����������ִ����Т�ӵķ�������ʱ��Ҳһֱ��˼����Щ�Ի͵�����Ƭ�ϡ�������ɹ��һ���DZ����˾ʦү�������У�����ס�������ʮ�ĸ��ݳ��ַ��������Ա���ӵ���Ӵ�Ĺײ�ǰ����һ�����ǹײľ��������Ƶ���˿δ�����ַ���Χ�Źײģ���һȺ����Χ����һ������ʬ�塣үү������ֻ��Ӭ�����ĵؿ��ŶԴ�ײ������ߵ��ַ��ǣ����ֻ����Ǹ�СͷĿ������˵����ȥŪ������������Ҫ�������ڵ���������Ҳ�Ѱ���Ū����ȥ����СͷĿ�̻�ض���үү���۾���үүȴ���۾��ƿ��ˣ�����ȥ����ب�ں���ƽԭ�ϵ�īˮ�Ӵ�̡���

�����������س������ǰ����������ɫ�Ѿ�����˶��ӣ�����ϵ���ľ��������ҵ���ҫ�ŵڣ����������Ϻ������ˣ�������ͷ���������˼主��������ǣ���ɥ�°�����ƺƴ�һ����ͣ���������������ȴ�ٳٲ��ҹ����������լ��Ժ���ײ�ͣ�������һ�ŷ����Ҫ�ѹײ�Ū������ϣ�������ͨ���ߵ���խ���ſڡ�ʮ���ҡ���ɥ����˾���ľ����˿����ײĺ͵���֮������ͷ���ˣ�������ҳ��ü�Ǯ���ˡ�

����������Ϣ�������ܶ����硰��ɥ����˾�������һ�ڹײĿɻ����Ԫ����ĸ߶����ͣ������˵ĵ���һ����������үү����һ����ӷ����������飬����˼�����ٸ���������üĿ���鲢���ý���ò���ɡ�үү����ȥ�ҹ����˲ܶ���ү������Ҫɱ�����ܶ���������磬������

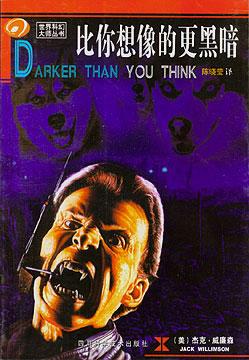

![[HP]����ʱ������](http://www.xibiju.com/cover/2/2426.jpg)